Cette section FAQ s’enrichira au fur et à mesure des travaux des membres des groupes de travail.

Si vous cherchez un sujet en particulier, utilisez l’outil de recherche sur la droite.

Sommaire

F-Les fondamentaux

FD-Définitions

Déterminant de la performance énergétique

grandeur qui impacte la consommation d’énergie.

Note :

Il s’agit ici d’introduire le fait que certaines grandeurs impactent la performance énergétique, tandis que d’autre non. Par exemple, sur un bâtiment de bureau de 10 000 m², le type de porte-crayon utilisé dans les open-space n’est pas un déterminant de la performance énergétique. Le débit d’extraction des extracteurs des sanitaires est lui un déterminant de la performance énergétique. [Définition rédigée par les membres APEMEVE, tenant compte de leurs retours d’expérience]

Facteur d'influence

Grandeur qui impacte la consommation d’énergie de manière significative.

Note :

Avec ce terme et cette définition, est introduit le critère de significativité. Pour prolonger l’exemple mentionné au-dessus, le débit d’extraction des extracteurs des sanitaires est physiquement un déterminant de la performance énergétique, car une variation de débit modifie nécessairement la consommation d’énergie : il existe des lois physiques permettant de le calculer ; mais il est vraisemblable qu’à l’échelle d’un bâtiment entier, ce ne soit pas un facteur d’influence, car la variation du débit d’extraction n’impactera pas significativement la consommation.

Il est à noter toutefois que cette notion est subjective, elle dépend de la façon dont on définirait, sur un projet, le caractère significatif. Pour certaines grandeurs, il est probable que le caractère significatif ou non significatif apparaisse évident, en s’appuyant sur le « bon sens », mais pour d’autres, la discussion pourrait avoir lieu, et ne pourrait être tranchée qu’en considérant une définition de « significatif ». Exemple de définition envisageable : un facteur d’influence est une grandeur dont l’impact d’une variation de x% représente plus de y% de la consommation totale.

Notons enfin que la définition est rédigée sous forme condensée, pour une meilleure lisibilité. Mais en tant que telle, un facteur d’influence n’impacte pas la consommation d’énergie, ce sont ses variations qui peuvent impacter la consommation d’énergie. [Définition rédigée par les membres APEMEVE, tenant compte de leurs retours d’expérience]

Performance énergétique mesurée

Consommation d’énergie mesurée, exprimée pour des conditions spécifiées.

[Définition rédigée par les membres APEMEVE, d’après les livrables du projet MPEB – Mesure de la Performance Energétique des Bâtiments, 2018-2021]

Variable d'ajustement

Facteur d’influence que les parties choisissent de considérer dans les opérations d’ajustement, afin de ne pas être dépendant de leur valeur dans l’analyse de la performance.

Note :

Une variable d’ajustement doit être choisie parmi les facteurs d’influence, pour éviter d’utiliser des paramètres qui finalement n’auront pas d’impact significatif sur la performance, et donc pour lesquels il serait dommage de perdre du temps et des moyens à collecter l’information, traiter l’information, réaliser des calculs d’ajustement, etc.

Dans les contrats CPE en France, on trouve souvent le vocabulaire « Cause d’ajustement », associé à la définition suivante :

« Evènement qui impacte les consommations énergétiques indépendamment des actions prévues dans le cadre d’un projet, qui doit être pris en compte pour assurer une évaluation juste de l’effet des seuls actions prévues dans le cadre du projet ». L’impact d’une cause d’ajustement est quantifié par une variable d’ajustement. [Définition rédigée par les membres APEMEVE, tenant compte de leurs retours d’expérience]

Variable d'ajustement périodique

Variable d’ajustement qui sera utilisée systématiquement, à chaque évaluation de la performance.

Il aura fallu démontrer que le modèle était en mesure de traduire l’impact de la variable choisie sur la consommation d’énergie.

Note :

Dans le cas de l’utilisation d’un modèle statistique, les variables d’ajustement périodique correspondront à des paramètres pour lesquels on aura pu établir une relation avec la consommation d’énergie, sur la base de données mesurées, grâce à une approche statistique. Dans le cas de modèle physique, le choix de classer un paramètre comme variable d’ajustement périodique ou variable d’ajustement non périodique (voir plus loin) est à l’appréciation des parties prenantes.

Les variables d’ajustement périodiques sont appelées, dans le vocabulaire IPMVP « variables indépendantes », et dans le vocabulaire normatif (ISO50001 et connexes, ISO16247) « facteurs pertinents ». [Définition rédigée par les membres APEMEVE, tenant compte de leurs retours d’expérience]

Variable d'ajustement non périodique

Variable d’ajustement qui ne sera pas utilisée systématiquement à chaque évaluation de la performance. Souvent on classe dans cette catégorie les variables dont la variation est peu fréquente à l’intérieur d’une période d’évaluation, ou lorsque le modèle choisi n’est pas en mesure de traduire l’impact de la variable sur la consommation d’énergie.

Note :

Dans le cas de l’utilisation d’un modèle statistique, les variables d’ajustement non périodique correspondront à des paramètres pour lesquels on n’aura pas pu établir une relation avec la consommation d’énergie, sur la base de données mesurées, grâce à une approche statistique.

Les variables d’ajustement non périodiques sont appelées, dans le vocabulaire IPMVP et dans le vocabulaire normatif (ISO50001 et connexes, ISO16247) « facteurs statiques ». [Définition rédigée par les membres APEMEVE, tenant compte de leurs retours d’expérience]

FQ-Questions diverses

FQ1-J’entends parler d’option A, B, C, D ? Qu’est-ce que cela signifie ?

L’IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), protocole international de référence sur le sujet de la Mesure&Vérification des économies d’énergie, propose de séparer les approches de M&V selon quatre « options », qui ont vocation à aider le praticien dans son approche de la performance énergétique mesurée. Ces 4 options distinguent en premier lieu le périmètre d’évaluation, qui peut être « global » ou « isolé » (une partie seulement d’un site ou d’un bâtiment). Le cas « isolé » implique en effet quelques précautions… Par ailleurs pour chaque périmètre l’IPMVP propose deux approches différentes de la construction de modèle d’ajustement. D’où les 4 options IPMVP. Vous trouverez ci-dessous une description de ces 4 options :

- Option A : périmètre isolé – « mesure des paramètres clés ». Cette option a été proposée pour les cas où l’approche B était difficile à mettre en œuvre. Attention cependant, cette méthode autorise les utilisateurs à ne mesurer que certains paramètres, et pas tous. Elle peut se révéler moins fiable, dans l’évaluation réalisée, que l’option B.

- Option B : périmètre isolé – « mesure de l’ensemble des paramètres ». Dans cette option, à l’échelle d’un périmètre isolé, le praticien construit le plus souvent un modèle d’ajustement statistique.

- Option C : périmètre global – « site entier ». L’option C correspond à l’utilisation d’un modèle d’ajustement statistique, sur un périmètre correspondant à l’ensemble d’un bâtiment.

- Option D : périmètre global – « simulation calibrée ». L’option D correspond à l’utilisation d’un modèle d’ajustement « physique », c’est-à-dire une simulation thermique ou énergétique dynamique, qui doit être confrontée aux mesures via l’opération de « calibration ». Cette façon de procéder implique des compétences spécifiques.

FQ2-Dans mon bâtiment ou sur mon site industriel, j'utilise pour mon suivi de contrat d’exploitation avec intéressement ou mon CPE, ou autres, des ratios de type kWh/DJU, kWh/tonne produite, ou je fais des règles de 3 avec ces grandeurs, est-ce suffisant ? En quoi la M&V peut m'aider à progresser ?

Les bonnes pratiques de M&V nous indiquent que pour neutraliser l’impact de certains paramètres (production, DJU, etc.), il est nécessaire de caractériser la réponse de la consommation d’énergie en fonction de ces paramètres. Une approche de type ratio traduit parfois correctement ce comportement : c’est le cas si la consommation varie strictement proportionnellement par rapport à un seul paramètre. Mais il est impératif de s’en être assuré.

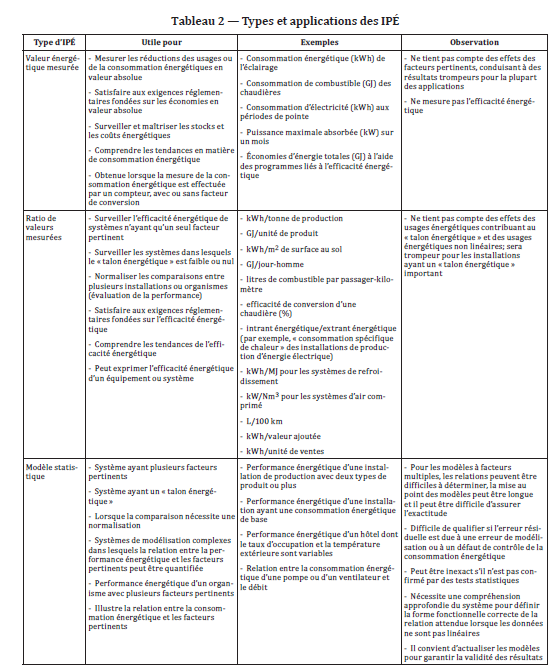

Il faut identifier s’il y a plusieurs paramètres qui influencent la consommation, et/ou si l’ordonnée à l’origine n’est pas nulle. Il peut par exemple exister des relations du type Consommation = a1 x DJU + a2 x t produites + b. Si l’on utilise l’approche par ratio alors qu’elle ne correspond pas au comportement réel, alors la réponse apportée par l’approche ratio peut être, dans certains cas, très éloignée de la réalité. Remarquons que l’ISO 50006 indique bien qu’un IPE (Indicateur de Performance Energétique) peut prendre différentes formes depuis la simple mesure jusqu’au modèle en passant par un ratio, à travers la définition suivante : “valeur quantitative ou mesure de la performance énergétique, définie par l’organisme. Note 1 à l’article : Les IPÉ pourraient être exprimés sous la forme d’une mesure simple, d’un ratio ou d’un modèle plus complexe. » On trouve par ailleurs dans l’ISO 50006 un tableau comparatif mettant en évidence les avantages et les limites de l’approche par ratio (voir tableau ci-dessous, téléchargeable ici).

FQ3-Quelles difficultés crée-t-on à demander un engagement relatif au décret tertiaire, en exigeant par ailleurs une méthode d’évaluation de la performance conforme à l’IPMVP ?

Le décret tertiaire impose les mêmes équations d’ajustements climatiques et les mêmes équations de modulation selon l’usage quelles que soient les particularités du bâtiment considéré. Ces équations d’ajustement sont en l’occurrence l’utilisation de simple ratios (approche par « règle de 3 »).

Appliquer ces équations génériques sur un bâtiment donné revient à considérer que tous les bâtiments réagissent strictement proportionnellement aux facteurs d’ajustement (DJU) et de modulation. Cette approche a le mérite d’être simple à déployer, mais ces ajustements ne sont pas conformes aux bonnes pratiques de M&V définis notamment dans l’IPMVP. Ils peuvent conduire dans certains cas à une image faussée de la performance énergétique (l’ampleur de l’erreur est variable selon les bâtiments – des analyses sont en cours pour préciser ce point).

Il n’est donc pas possible de faire correspondre l’approche M&V et l’approche décret tertiaire dans un contrat de type CPE : Un engagement relatif au décret tertiaire s’appuyant sur une méthode d’évaluation de la performance conforme à l’IPMVP n’a pas de sens. Précisons que ce que nous appelons « approche M&V » et « approche décret tertiaire » correspond ici uniquement aux notions d’ajustement (vocabulaire IPMVP et décret tertiaire) et de modulation (vocabulaire décret tertiaire). Les objectifs de réduction du décret tertiaire, qu’ils soient en valeur absolue ou relative, ne sont pas l’objet des démarches M&V, et ne sont pas l’objet de ces propos.

Néanmoins, la mise en place d’une démarche M&V sur un ou plusieurs bâtiments permettra à un gestionnaire de bâtiment de suivre l’amélioration de la performance énergétique mesurée de manière fiable. Le gestionnaire pourra ainsi s’assurer de l’orientation et de l’intensité de la trajectoire de réduction de consommation qu’il suit.

APEMEVE défend auprès du ministère l’intérêt de ces méthodes comme preuve de l’amélioration de la performance énergétique. Des travaux sont annoncés dans les prochains mois et années.

FQ4-Pourquoi la M&V ne cherche-t-elle pas à qualifier les informations issues des profils de courbes de charges, tels que talons, maximums de puissance, profil de consommation, etc… qui permettent d’analyser l’impact de certaines APE ?

Une action d’amélioration de la performance énergétique (AAPE) se traduit par définition par une modification des caractéristiques de la consommation d’énergie et des appels de puissance, notamment les talons, les maximums de puissance, le profil de consommation.

L’objet de la M&V est d’évaluer quantitativement et globalement la performance énergétique ou les économies d’énergie. Cette évaluation intègre bien sûr indirectement les évolutions des caractéristiques de la consommation.

Mais l’analyse des talons, maximum de puissance et profil de consommation ne permet pas de donner une réponse satisfaisante dans le travail de quantification des économies ou de la performance énergétique. On peut noter notamment que plusieurs phénomènes peuvent avoir impacté les différentes caractéristiques, indépendamment de l’AAPE. C’est l’un des rôles importants de la M&V que de distinguer l’impact de l’AAPE de l’impact des autres facteurs (production, météo, etc.)

Notons que à travers le plan de M&V, l’évaluation est définie de manière non ambigue. Dans le cadre d’un engagement contractuel, la démarche de M&V devient ainsi opposable juridiquement.

FQ5-La décomposition de la courbe de charge peut-elle être utilisée pour pouvoir extraire les consommations sur lesquelles un engagement est pris (chauffage ou ECS par exemple) ?

La M&V s’appuie nécessairement sur des données mesurées. Des traitements des données mesurées sont régulièrement nécessaires mais dans un cadre strict répondant au besoin d’isoler certaines causes de variation de la consommation d’énergie (on parle ici d’ « ajustement »).

Pour pouvoir évaluer la performance ou l’économie associée à un usage, il est nécessaire de disposer d’une mesure spécifique correspondant au périmètre de cet usage (éventuellement sur un temps limité mais restant représentatif d’un cycle de charge complet).

Il n’est pas possible au sens de la M&V, qui par définition s’appuie sur la mesure, de décomposer une courbe de charge. Même les dispositifs existants sur le marché de décomposition de courbe de charge (NIALM) ne remplacent pas les compteurs individuels (encore ?), car ne pouvant pas à coup sûr lier la consommation d’un périmètre à l’information donnée par le dispositif.

Par ailleurs il ne faut pas confondre impact statistique d’une variable donné par un modèle avec la consommation d’un usage. Exemple : ce n’est pas parce que l’impact des quantités produites par la ligne de production X vaut 13% que cette ligne pèse pour 13% de la consommation du site. En effet cette ligne participe également au talon énergétique.

P-Pour les praticiens

PA-Ajustements non périodiques

PA1-Est-ce pertinent de figer les méthodes d’ajustement non-périodiques (aussi appelés ABR) utilisées en cas de variation des facteurs statiques en amont du projet ?

Les calculs d’ajustements non-périodiques, pour être conformes à l’IPMVP, doivent s’appuyer sur la mesure. Le guide « NRA / NRE » (lien)* décrit 9 méthodes possibles.

Dans la pratique, il est souvent observé que des calculs d’ingénierie sont utilisés pour réaliser ces ajustements, mais l’IPMVP a clarifié la non-conformité de cette approche dans le guide cité ci-dessus.

Dans tous les cas, il peut être intéressant de discuter collégialement avec l’ensemble des parties prenantes des méthodes d’ajustements envisagées. Dans certains cas, il peut éventuellement être possible d’en fixer certaines en amont du projet. Toutefois, nous souhaitons rappeler que l’objectif principal de l’IPMVP est d’obtenir une évaluation de la performance énergétique réelle la plus fiable possible dans un budget donné. Certains ajustements étant par nature imprévisibles, il semble difficile de figer l’ensemble des méthodes d’ajustement en amont du projet.

Il convient dans tous les cas de respecter les 6 principes clé de l’IPMVP, de respecter un coût raisonnable de mesures et/ou calcul de ces ajustements vis-à-vis des économies mesurées et faire preuve de bonne foi tout au long de la démarche. Le dialogue est à privilégier à la surcharge contractuelle (dans le cadre de Contrats de Performance Energétique en particulier).

Par ailleurs, rappelons que, au-delà des facteurs statiques notés dans le plan de M&V, il est toujours possible, si toutes les parties en sont d’accord, d’en ajouter de nouveaux.

* « IPMVP APPLICATION GUIDE ON NON-ROUTINE EVENTS & ADJUSTMENTS », document accessible après ouverture d’un compte gratuit « document access » sur ce lien

PM-Modélisation

PM1-La part fixe d'une modélisation d’ajustement représente-t-elle mon talon de consommation ?

Pas forcément ; il faut faire très attention à l’interprétation « physique » du modèle statistique. Le modèle statistique peut être interprété de manière purement descriptive bien sûr. Par exemple si un modèle d’ajustement s’écrivant “Consommation = a DJU + b” a été validé comme étant pertinent sur un cas donné, on peut dire que la consommation pour des DJU valant 0 vaut b, et que l’accroissement de consommation causé par l’augmentation d’une unité DJU vaut a. Mais nous déconseillons de tenter de relier des caractéristiques physiques du site (caractéristiques des parois, volume d’ECS consommé, talon de consommation) via l’approche statistique de modélisation des consommations.

PM2-Parfois mon modèle donne des consommations négatives alors que ça n’a pas de sens physique (il n’y a pas de production d’énergie). Que faire dans ce cas ?

- Si le modèle affiche déjà des consommations négatives sur la période de création du modèle : il est recommandé de retravailler le modèle. Pour le cas d’un modèle avec des degrés jours, cette situation traduit souvent une base de degrés jours inadaptée. Une autre suggestion est l’utilisation d’un modèle par partie. Pour l’usage d’un modèle par partie, pensez à bien définir les conditions qui définissent le choix de l’une ou l’autre des équations.

- Si le modèle ne donne pas de consommations négatives sur la période de création du modèle mais donne des consommations négatives sur la période ajustée, cela traduit généralement l’application du modèle en dehors de sa plage de validité. On considère en général que le modèle n’est plus valable si l’on s’éloigne de plus de 10% des valeurs minimales et maximales des variables indépendantes sur la période de création du modèle (cas d’un modèle avec un seul paramètre d’ajustement). Dans ce cas, il convient dans la plupart des cas de neutraliser le calcul sur la période problématique. Attention à ne pas oublier de retirer les consommations mesurées sur la même période. Dans tous les cas, il ne faut pas simplement remplacer la valeur de projection du modèle par 0 et comparer la valeur mesurée avec ce 0. Cela induirait un biais dans les résultats.

PM3-Le R² peut-il être appliqué à une régression avec plusieurs variables ?

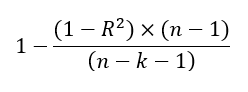

En multi-variable, le R² surévalue la pertinence du modèle statistique. Dans ce cas, il faut utiliser le coefficient R² « ajusté » qui a pour but de corriger cet effet :

avec n nb points et k nb variables indépendantes

A noter que la fonction droitereg de EXCEL ne traite pas le R² « ajusté », la formule peut être réalisée manuellement à partir du R² donné par Excel

PM4-Données manquantes de la base de référence : si ma période de référence est l'année 2017, puis à la place de janvier 2017 (donnée manquante) prendre décembre 2016, ou décembre 2015, ou février 2016, etc. ?

Oui a priori. L’idée est de prendre un point pour lequel les variables indépendantes sont du même ordre (on peut imaginer que ce sera le cas ici si on parle de DJU), tandis que les facteurs statiques ne devront pas avoir évolué de manière à impacter la consommation de façon significative.

PM5-Peut-on faire un modèle sur plus d’une année de données (par exemple si on dispose de deux ans de données) ?

Oui. Il convient toutefois de s’assurer d’un fonctionnement homogène de l’installation illustré par une permanence des valeurs de facteurs statistiques. ATTENTION : Il ne faut pas chercher à obtenir une année moyenne car cela fausserait les indicateurs de qualité du modèle.

PM6-Peut-on faire un modèle unique sur plusieurs vecteurs énergétiques ?

En pratique ce n’est pas recommandé car on perdrait de l’information et on rendrait l’interprétation du modèle certainement beaucoup plus complexe. Il serait par ailleurs nécessaire de s’assurer de la cohérence de l’opération (Par exemple, il n’est généralement pas pertinent de sommer des consommations de chaleur en aval d’une production et des consommations électriques).

PM7-Peut-on faire un modèle unique sur plusieurs compteurs d’un vecteur énergétique ?

En pratique ce n’est pas recommandé car on perdrait de l’information. Cependant, si le périmètre de mesurage est commun et reflète un comportement homogène (par exemple : plusieurs ailes d’un groupe scolaire, plusieurs compteurs du même vecteur énergétique d’une même ligne de production, …), la combinaison des données des compteurs n’aura vraisemblablement qu’un effet majorant sur l’incertitude du modèle.

PD-Divers

PD1-Peut-on s’appuyer sur la M&V comme base pour détecter des anomalies dans le fonctionnement de mes procédés ou de mes bâtiments ?

Oui, la M&V peut servir de base pour détecter des anomalies dans le fonctionnement de mes procédés. La M&V est présentée dans les textes de référence (IPMVP, ISO50015, ASHRAE guideline 14) comme un outil permettant de suivre les économies sur une période de temps donnée. Un point important de la démarche est l’évaluation de l’incertitude associée à l’évaluation réalisée. Le suivi des dérives n’est pas le but premier de la M&V telle qu’elle est développée aujourd’hui dans les textes de référence. Cependant il est possible (voire même souhaitable !) de s’appuyer sur les techniques de M&V pour détecter des anomalies dans le fonctionnement des procédés. Pour utiliser les techniques de M&V pour la détection d’anomalie dans le fonctionnement des procédés, il faudra cependant veiller à ce que les indicateurs éventuellement mis en place présentent une incertitude acceptable. Des méthodes inspirées des bonnes pratiques M&V mais dédiées à la détection de dérives avait été développées et testées dans le cadre du projet MPEB. Voir les livrables «2.4» du projet, disponible dans la section «Autres ressources» du site internet.

PD2-Que devient ma STD (Simulation Thermique Dynamique) lorsque je passe d'une option D à une option C et que je dois réaliser un ajustement non périodique (anciennement appelé ABR) ?

La STD va avoir été utilisée pour montrer l’atteinte du résultat la première année de suivi en tant qu’outil d’ajustement périodique.

Lors du passage en option C au début de l’année 2, la STD n’est plus utilisée pour l’ajustement périodique car une formule statistique est maintenant disponible (option C).

L’économie réalisée entre l’année 2 et l’année 1, déterminée grâce au modèle statistique s’ajoute à l’économie déterminée la première année grâce à la STD.

Si un ajustement non périodique est réalisé par la suite sa valeur doit être déterminée conformément au guide NRA/NRE (lien*), ça ne remet pas en cause l’économie déterminée sur les premières années ; la STD n’étant plus l’outil d’ajustement périodique ça ne la remet pas en cause. La STD peut toutefois être utilisée comme une des méthodes possibles (méthode n°9 : use calibrated simulation) d’ajustement non périodique notamment dans le cas où un facteur statistique a un impact très important sur la consommation. Une attention particulière doit être apportée au (re-) calage.

* « IPMVP APPLICATION GUIDE ON NON-ROUTINE EVENTS & ADJUSTMENTS », document accessible après ouverture d’un compte gratuit « document access » sur ce lien